Chapter Text

前萨瑟里奥守军的骑兵指挥官们,突围后的第二天,很自发在乌兰塔市政厅的会议室碰了头。每个人还保持了基本的仪容仪表,但都面色发黑,非常疲惫。阿斯兰坐在他们中间,听他们交换自己手下队伍的人数。这场面他很熟悉:维萨留斯参谋帐例会就是如此,在西南战线时,他参与了许多次。

参会之前,阿斯兰也清点了自己的队伍。虽然他绷着脸听其他同僚们交换伤亡情况,但心里是松了口气的:主要参与开路和殿后的那个营死伤较多,减员数量在二十分之一;其他两个负责辅助的营保持了完整建制,只有少数士兵在撤离过程里被擦伤和烧伤,都不严重可以继续作战。比起最终调离西线时,维萨留斯那接近五分之一的减员而言,可谓小巫见大巫。阿斯兰至今还记得,那次会议结束,因为减员过于严重,克鲁泽少将摘掉了面具,痛心疾首地用手指撑住抽搐的面颊,避免自己情绪失控。

随着战斗时间越来越长,人只会无可避免的越打越少。

只是他们并未遭遇巨大的损失——事实上除了先锋军外,其他队伍没有伤亡——但依然很沮丧,理由也很简单:他们逃跑了。

阿斯兰无法苟同,不过他也识趣地保持了沉默。现在说什么都没用:突围的决策毫无疑问是正确的。他们执行命令,护送有价值目标安全抵达此处,是命令的一部分。乌兹米拯救了他们,确实也剥夺了他们与敌军决一死战的资格。但一场必败之局,阿斯兰觉得,也许只有过去那个自己,才会凭一时血气之勇,拼个玉石俱焚。

他的思绪停在这里,低头看向自己的左手,仔细地动了动每一根手指。它们灵活依旧,恢复如初。但手臂上残留的疤痕,却仿佛穿透衣物,映入了他的视线。那是他丢掉理智,沉湎于仇恨的记录,是不能被忘却的教训。

这是他和基拉两个人的教训。

会议交流并没有花多久,一片沉默之中,指挥官们散了会。没有命令也没有任何其他指示,而且疲惫了一夜。只能继续这场不得已的休假。

阿斯兰回到暂居的房间。那间由小办公室临时改造的房间,可以容纳的人有限,只能用宿营的毯子打地铺。好在都是木地板,也安置了暖炉,在这个冬天总不是最辛苦的。他开门看到基拉卷着两条毯子,一脸睡眼惺忪直愣愣的看着他:“早饭现在怎么办?”

阿斯兰也是清点队伍时,才发现基拉居然混进了他的殿后部队里。他原先在萨瑟里奥的从属是巡防营,根本不是他的人。但较真没有意义——就算想认真一些,帝国军规他也不熟悉,不知道这种行为是否触犯了什么——现在去维持军规的严肃也没有任何必要:多个人总是好的。

更何况基拉是他的朋友。

“不知道,帝国的市政厅如果有集体食堂,大概还好。但是那么多人,我觉得他们应付不过来,也许还得我们去支灶头。”阿斯兰在暖炉前面站了一会儿,候着身上的寒气被炉火给驱走,“轻装突围,没有带补给。现在吃饭其实成问题,你们一般怎么解决的?现地征用?还是出钱买?”

基拉低头托了下巴,垂着眼给他背起书来:“军校时候这节课必修,我记得很清楚!缺乏补给征用时,由指挥官和参谋按照人数规划,征用数量至少以行军三天所需最低限度。城市内临时驻扎的情况下,除了城内征用外,需要联络最近的屯田区尽快援助……”

他语速很快,目不转睛。模样让阿斯兰有些陌生。过去的基拉没有这幅面孔,他们还在海对岸的时候,都是老师喜欢的好学生。那时候的基拉就已经与众不同了:在一些科目上,他仿佛不需要用功,就能解开难题。但另一些科目,他不感兴趣,或者志不在此。就会学的非常敷衍,混个及格了事。

也正因为如此,对于那些怎么都提不起兴趣的科目,基拉一定会找各种借口——有些时候甚至借口都不找——溜之大吉。也是打那时候起,“基拉老是逃跑”的记忆,其实已经十分鲜明的印在了阿斯兰的印象里。作为朋友兼同学,那时候他也责无旁贷的在学校、住处、城市的各个角落,使劲儿搜索基拉的影子,想尽办法把他拽回去。由此就见识到了他那滑溜如同泥鳅一样的身段:尽管每次都能追上,但最后几乎每次都让他溜了。虽然只要抓到了,基拉也不挣扎,立刻投降乖乖就范了。

他们相识又分别,中间被其它许多东西填满。终于改变了他们的样貌,也重塑了他们的性格。很多东西被时光洗涤到褪色,失去了原本的形状。但轮廓还能依稀辨认,让他不至于叫错它应有的名字。

基拉背书背得投入,阿斯兰虽然走了一会儿神,不过大体的内容还是听明白了。他站着有些累,就爬上了靠墙安置的办公桌,盘腿坐在了上面,神情轻松了不少:“屯田存粮够用,我记得巡视时最终入库的数目,让我们熬到明年都不成问题。但我没有参谋……”基拉转过头,眼睛眨巴着等他下句话。阿斯兰看着他专注的表情,心境微妙的轻松起来,“反正你是自己跑来的,我正缺个人帮我出出主意,那么,基拉·大和中尉。我现在任命你,作为先锋军的参谋,负责联络补给的事情。”并且在又一次可能的溜之大吉之前,用半句话卡死了退路:“这是正式命令。”

基拉愣了一下,似乎是意识到他们之间,还填充着军衔和军职的差距。而阿斯兰作为指挥官,绝不可能还有心思在这种时候拿他玩笑。不过他的朋友确实和过去大不一样了:基拉并不逃跑,也没告饶。反而笑起来,一骨碌翻身跳起,眼睛里闪着光,兴奋得一拍大腿:“好说!好说!”

他也跟着笑起来。

他们都活着,未来可能还要并肩作战,阿斯兰当然觉得很高兴。尽管在如今惨淡的气氛下,这些情绪显得有些不合时宜。但正是在其他人陷入被动静默,愈发狂躁时,这种不合时宜才显得非常珍贵。阿斯兰按着膝盖,盘算着他之后还能做点什么事——补给这一大摊事之下,去掉一日三餐,还包含了战马的草料和安置,伤员的敷料和药物,接战部队的铠甲和武器修理……好在乌兰塔虽然迎接得仓促,但预备得却挺周全。伤员的安置,在他们落脚的第一时间,就已经安排到位。但其他部分,阿斯兰却怀疑,北方人那慢条斯理的个性,会不会又因为各种原因而缓慢拖延。

思维的走向,并非时刻都能受控。他依然无意识的思考着最坏的情况,思考着他的部队如果遭遇断粮草、缺乏医疗、装备缺损无法及时修补,乃至在此绝境之下,逼得他们遭遇惨败……真到了那个地步,作为指挥官,要如何拯救他的部属?

然而基拉的声音把他拽回现实。阿斯兰一抬头,食物的气味钻进鼻孔,基拉抱了一叠刚烙好的面饼当盘子,上面摆了两个木碗,大约里头是能喝饱的羹汤。用眼神示意他吃饭了。阿斯兰从办公桌上跳下来,开口询问这些食物的来历——虽然他自己也知道是明知故问:“哪儿来的?够吃吗?”基拉不应他,只是点了点头,把食物往桌上一放,从屋子另一头搬来椅子,坐下就开始啃。阿斯兰愣了愣,生出一丝奇怪的疑惑:基拉刚才能醒过来,搞不好是饿醒的。他于是低头去收拾地上的行军毯,将它们卷上、捆扎整齐之后。才搬来另一把椅子,在基拉的身边坐下。他的那份食物,很自然被递到了面前。阿斯兰接过来,低头仔细打量了一番。土豆和包菜混合的羹汤煮得非常厚实,里头加了很多胡椒,甚至有些烫。死面饼没有冷透,还带着一丝余温。很明显,都是现做的东西。

他这才意识到,乌兰塔并不是困住维萨留斯的西线泥沼。那些存在于过去的,有关战争的记忆,至少在今天,不会在此地上演。

18岁的身体,因为成长的关系,本能渴望着食物。那些遥远的过去心事,至多也只是一片阴霾而已。阿斯兰动起了自己的份,基拉比他更早地狼吞虎咽吃了个干净,还回过脸看他,一只手敲着空碗,另一只撑着脸盘:“阿斯兰,进门开始,你眉头就一直皱着,有心事吗?”

“没什么。”他用手指按了按眉心,发现它们确实在打架,“当年在西线的时候,走得太远后方补给线跟不上,断过半个月补给。还好是夏天,还能打得到一些动物,主食能省则省。健全人吃饭还能跟战马抢抢草根,只是……伤员就很难熬了,几乎只能等死。”

阿斯兰往嘴里塞了一口面饼,描述过去的事情,让他的焦虑有所缓解:“等补给上来是不行的,第十天我们打了一轮突袭,去抢敌人的东西。”他回想着那时候的场景,平淡地仿佛在说别人家的事,“我们去攻击押运的,给抢劫补给的友军争取时间。得手之后,他们带着物资撤退,我们把现场剩下的人统统杀光,求饶的也不放过,免得有人报信引来大部队……不得不说,真的饿到快死,为了活下去,什么都干得出来。”

“你原来不是这样的人。上学时候你跟我说,其实想当个水手,最次当个木匠。”基拉往他这边靠了靠,抬头看着天花板,顺手把空碗挪到了一边。“我倒是想当兵的,结果你也参军了,还是没顶住你父亲的压力?”

原本微微舒展的眉头,又拧到了一起,阿斯兰停下咀嚼,这个问题让他轻微反胃。反抗家族划定的未来,这种事他不是没有想过,但无能为力。毕竟所谓传统,是一种无法一朝一夕废弃的惯性。阿斯兰当然曾经想过,要给自己的未来做主,但又无法抵抗来自父辈的期许和压力,以及他作为继承人的责任——他没有兄弟能分担这份重担,只能无可奈何地屈服了。

好在面前的人是基拉,他没有必要对知根知底的朋友遮遮掩掩:“读书那会儿,妈妈老开玩笑,说你要真的是我哥,我就自由了。”阿斯兰往嘴里塞了一口饼,和着汤水囫囵咽了下去,“玩笑话不能作数。我那时候的想法,到现在也没有变过。本来以为,考军校应付一下父亲,毕了业也不是非要从军。谁知道……”

他说不下去了。

静默占据了整个空间,对话就此中止。阿斯兰听见基拉深深叹了一口气,从椅子上起身,转头走向窗口。丢他一个人把冷透的羹汤和面饼吃完。

战争夺走了许多东西,它强大蛮横,不讲道理。失去母亲的悲痛,逼他倒向了战场。变成一个连自己都陌生的人,但那些过去的、已经发生的、不能改变的东西,也容不得他不接受。

世上有很多难以预测的事情,无法容下假设。

不过来到帝国接近一年,阿斯兰发现,相较于面对过去的无能为力,所谓未来的既定之事,却并非坚实到不可反驳,不如说讨价还价的余地巨大而广阔。他顺从于安排,被迫自我压抑时,从未察觉到这点。然而现在这些可能性,如海面一样铺陈在眼前,他需要做的,是替他的航线找准方向,让它不至于落入灾难。

吃完早饭,他们两个顺口聊了聊之后的问题,很快发现其实没什么可说的——阿斯兰清楚存粮状况,也知道手下有多少人——甚至知道其他单位的人数。有了这些信息,无非就是让基拉拟稿,跑完官僚系统那些必要关节而已。帝国军的事,还是得让帝国人去做。他这个不熟礼节的南方人随意插手,只会坏事。

阿斯兰之后在市政厅上下内外转了一圈。也许因为开饭了,时不时在走廊上,有其他部队的人和他擦肩而过。他们的表情变了模样。昨夜的疲倦,让他们之中的多数人,变成了目光呆滞,死气沉沉的样子。少部分士兵看起来精神状态稍好,但也沉默着。过去萨瑟里奥那些喧闹,被挫败完全剥夺。走廊里只剩下军靴和地板撞击的回响,刺耳而悠长,除此之外,他能听见的,只有叹息。

士气低迷显而易见,但相较于他曾经见过的,完全失去战斗意志的溃兵。诸军士的状态好上几百倍。他们身上的迷茫和困扰,源自无法理解的现状;或者理解,但无能为力。过去留给阿斯兰的经验里,这是最容易处置的状态:只要吃饱饭,休整几天,就能自然平复。如果战事催促的紧,反而更好,急于雪耻的士兵们,能用一场胜利扫平一切。

但不论哪一个先到来,他们都不得不在静默中等待着。

Chapter 1.静默 完

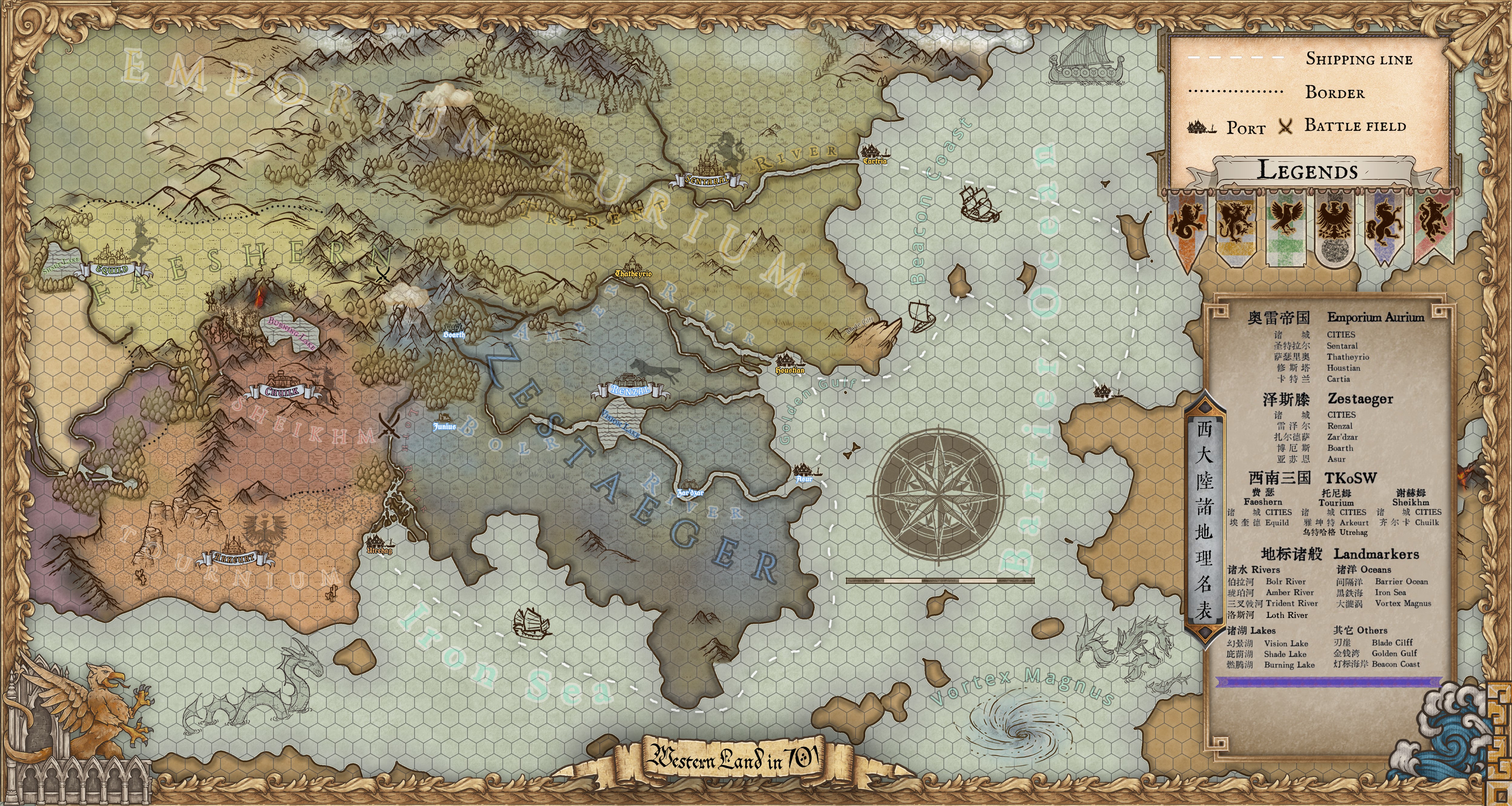

(6K地图,请另开标签页查看)